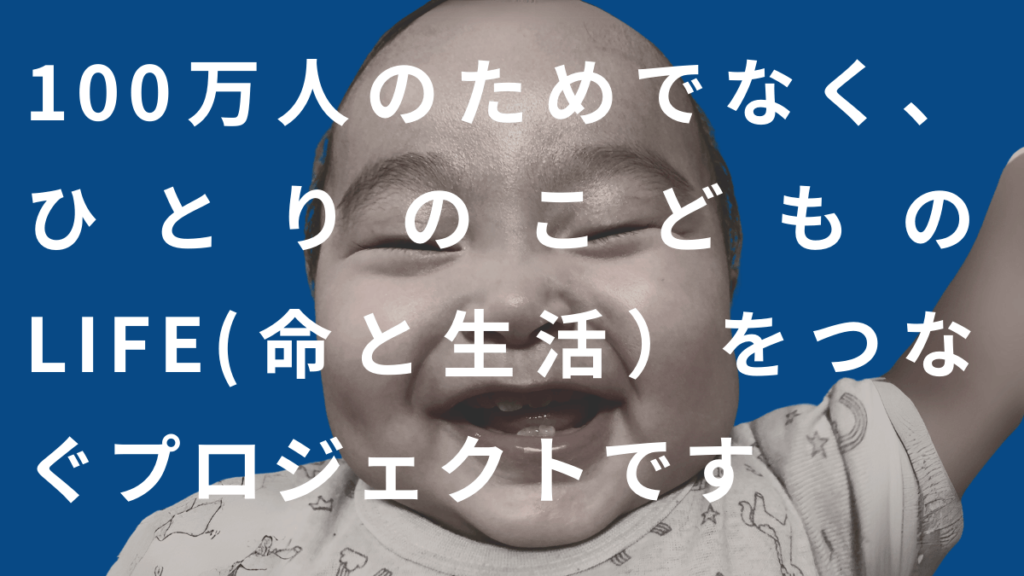

「教育」でこどもの医療の次世代を創る

本サイトを訪れていただき、ありがとうございます。

ハートキッズライフリンクは2024年10月発足しました。社会・医療者・疾患当事者に対し「教育」を通じて共に成長していく団体です。

【活動の柱】

・こどもの「命をつなぐ領域」の医療をつくる

・命のつながったご本人と一緒に歩み、豊かに生きる(意思決定・自律・社会参加)

ご関心をお持ちいただける皆様とぜひ、歩みをご一緒できればと願っています。

ハートの活動|3つの「ひらく」

医療者からの情報発信・啓発ニーズと、ご本人と社会の「知りたい」「知ってほしい」ニーズをつなぐメディア運営やイベント・セミナーを実施しています。

情報があふれる今の社会(インフォデミック)において、情報の過多・過小・偏りを無くし、必要なひとに適切なつながりができ、情報が届くプラットフォームを目指します。

寄付・支援のお問合せ

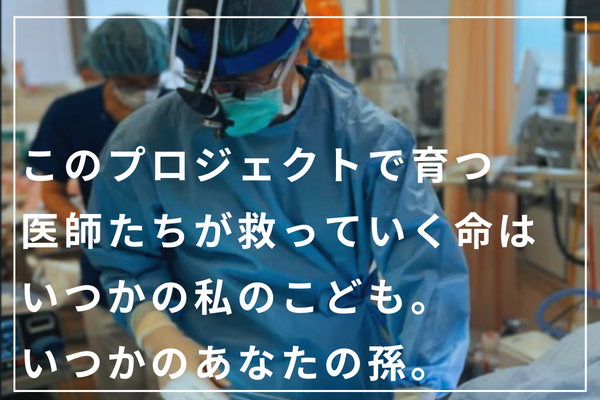

こどもの命を「つなぐ」領域の医療者育成に取り組みます。

主な領域:先天性心疾患・心疾患(小児循環器内科・小児心臓外科)、小児集中治療、在宅医療

支援事業|赤ちゃんの命をつなぐ最終手段「世界初のあかちゃんの人工心臓補助装置(大動脈バルンポンプ;IABP)開発

ご本人と家族の自律と社会参加に向け、一緒に歩いて豊かに生きる活動を行います。

活動予定はこちらから。

「相談したい」「お困りごと」お気軽にお寄せ下さい。

※ 心苦しいのですが、個別の医療相談はお受けできません。

自分と異なる人を知り、ともにいる。そうした社会のなかで

1人ひとり異なる、自分にとっての幸せに気づく

いまは、多様性が尊ばれる世の中に見えます。

でも、なぜ「多様性」が大切なのでしょうか?

異なる視点を集めて、革新性や創造性を推進するためでしょうか?

あるいは多様性とは、どこかの誰かのために、自分の何かを我慢することでしょうか?

私は、小児医療に携わる中で支援は一方通行ではないと理解する機会を頂きました。「与えるから受ける」という感覚を得て、「それ」を感動と呼んだりもしました。

「それ」はまた、自分と異なる存在と互いを知合い、ともにいることで自分にとっての普通が普通ではないことに気がつく体験でした。一人ひとり違っている幸せのかたちがくっきりとしてくるかけがえない瞬間の連続でした。

この活動は、皆さんとご一緒できれば、とても嬉しいです。

それは、一方的なお願いというより、こどもの医療という未来の社会づくりが、今読んでくださっている皆さまのなにかよいきっかけになれば嬉しく思います。

ご自身にとっての掛け替えない幸せに気づくきっかけ、その幸せを大切にする場でありたいと、願っています。

日本の医療は、いい医療です。不備はあれど、弱い所を見逃さないようにしようとする火が消えることのない、本当にいい医療だと、20年医療編集者をしてきて実感しています。

そして「医療の質は人の質」だと、そう思います。

日本のいい医療が残り、受け継がれていくため、いま、医療者の育成がこれまでになく必要になっています。

なぜか。

こうした医療のみらい作りは国や医療者「だけ」が頑張ることなのか。

わたしは、社会はみんなで作るものであるように、医療にもみんなで作る面があってもいいのではないかと思っています。

自分や自分の大切な人がいつか助けられたことがあり、いつか助けられるかもしれないのが医療です。

そんな医療に今起きていること、もしよかったら私たちと一緒に、少し知っていただけたら嬉しいです。

それから一緒に、未来を少しご一緒いただけたら、本当に嬉しいです。

こどもの「命をつなぐ医療」に

いま、起きていること

「少子化」で必要になっている新しい医療のありかた

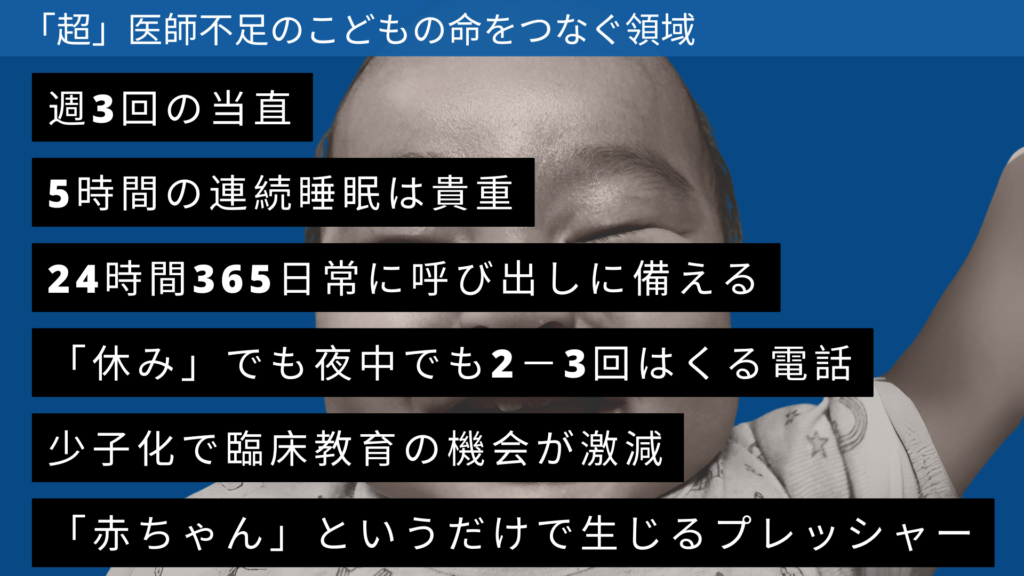

▶ もともと「超」医療者不足の領域

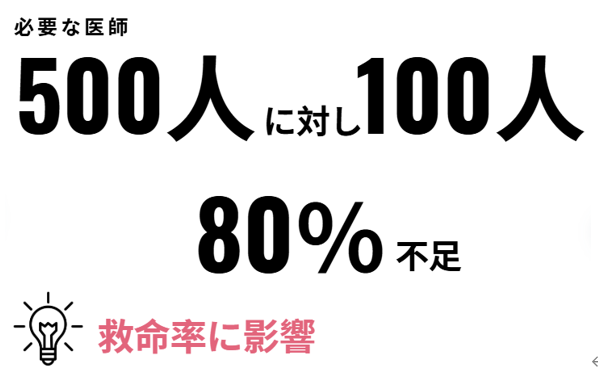

医療のなかでも、私たちのプロジェクトの領域は特に人不足が深刻です。例えば、小児集中治療分野。病気やけがなどで重症のこどもにとって「命の最後の砦」です。本領域は医師500人の必要数に対し実数は100人強といわれます。地域によって偏りもあり、こうした医療不足や偏在が救命率と関連があることを示す調査もあります。

▶ 少子化で生じた「命を守りきれない」危機

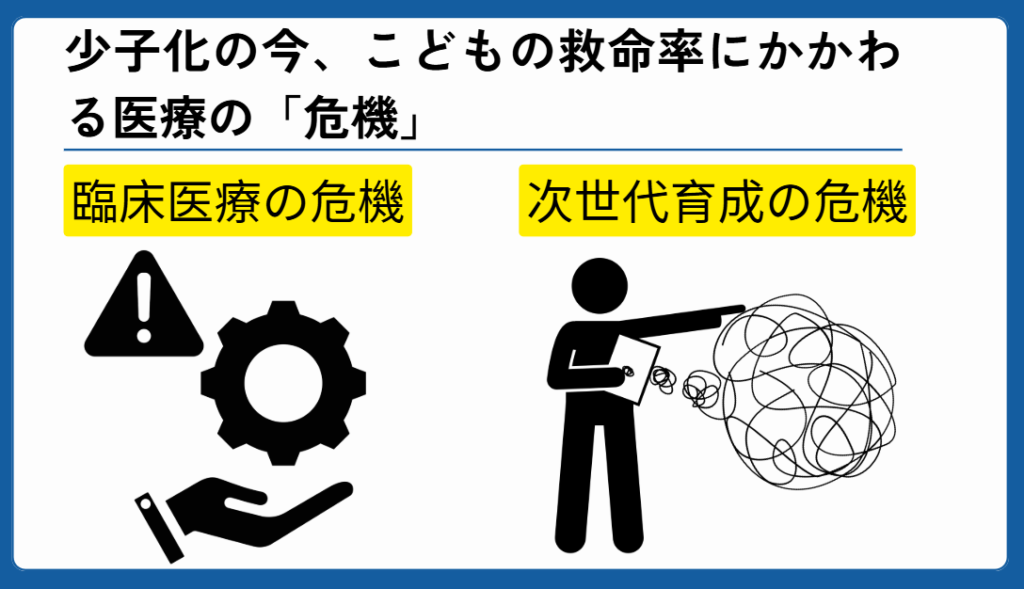

日本の出生数は30年で150万人から72万人と半減しました。入院が必要なこどもは約1/3の2万人に。かつてない少子化を受け2つの危機が生じています。

ひとつは臨床現場が立ち行かなくなる危機。もうひとつは未来の医師を育成する体制の危機です。

①次世代育成の危機

この領域は、おとなの疾患に比べて一つ一つの症例が非常に多様なことが特徴です。医師にとって、ひとりの患者さんから学ばせていただくことには大きな意義があります。

患者さんが1/3になることは、臨床教育の場が1/3になることです。ただでさえ貴重な臨床で学ばせていただく機会が減少し、日本の医療が次世代に承継されていくにあたって教育の在り方が問われています。

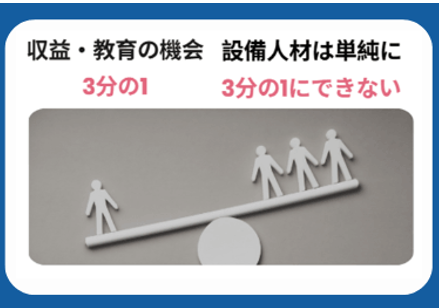

②臨床医療の「危機」:症例1/3≠医療体制1/3

患者さんが1/3になっても、医療設備や医療者を1/3にするのは、下記のような状況から困難です。

- 24時間365日の医療を維持する人員はある程度必要

- 1人でも10人でも必要な人工心肺などの高額な設備

- 成人と異なり体の大きさに合わせ細かくサイズなど変えなければいけない医療機器もある

▶ 今起こりつつある医療の変化「集約化」

現在、こうした時代に合わせた医療体制の改革が進んでいます。

専門施設に設備と人員を集中させる「集約化」がその一つです。「集約化」は今後のこどもの医療における救命率を上げるため必須です。

時代に合わせ、医師の成長環境をアップデート

体制変化に伴い、教育にも新しい形が必要となっています。

これまで医療者の育成は指導医や施設ごとに行われてきました。今後は集約化の元、一つの体制の下でこれまで個別に行われていた医療や教育を標準化していく必要があります。

さらに、「超」医師不足の領域で自身も診療しながらの若手育成、症例数が減少しつつある状況に対応した教育コンテンツの充実などが望まれます。

活動協力・取材・お問合せ全般

寄付・支援のお問合せ

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。