AHC(academy of home care)オープン講座『「問いの力」につながる在宅医療セミナー』。講座の概要と得られた学びについて、研修医・医師ライターの千手 孝太郎が紹介します。

AHCオープン講座とは

AHCオープン講座はTRONとTEAM BLUEが共催する、在宅医療の「質」について考え気づきを得ていく場で、毎月第2火曜の夜に開催されます。

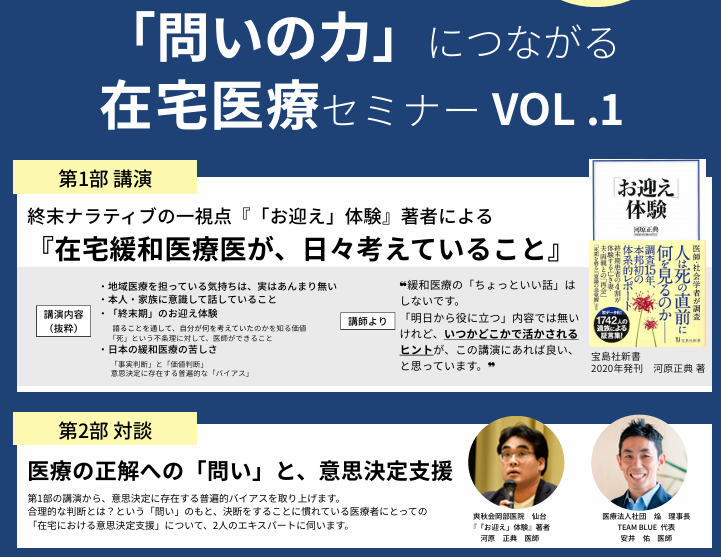

本記事は2024年7月9日に開催された第1回「在宅緩和医が日々考えていること」のレポートです。

第1回の概要

第1回は2部構成で開催。

第1部では、医療法人社団 爽秋会 岡部医院仙台 河原正典院長に、在宅緩和医療医として日々診療を行う中で感じる想いを伺いました。

第2部では引き続き河原医師と、TEAM BLUE代表の安井佑医師との対談として、「在宅医療における意思決定支援」をテーマに語っていただきました。

場所

ハイブリット開催(現地:おうちにかえろう。病院/zoom)

対象

- 在宅医療に関わる、もしくは今後関わりたいと考えている医療関係者

- 地域医療に従事したいと考えている医学生及び中高生

AHC Facebookページ https://www.facebook.com/profile.php?id=61564318499154

TRON Facebookページ

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564623003921

第一部 河原医師 講演 「在宅緩和医療医が日々考えている事」

1997年より開院している岡部医院仙台は、日本で在宅緩和ケアを行う医療機関が少なく介護保険も在宅支援の制度もなかった時代から地域に在宅緩和ケアを提供する診療所であり、在宅緩和ケアの先駆けとも言えます。

その診療所の院長である河原先生が「地域医療を担っている気持ちは全くない。なるべく家で最後を迎えたい人に向けてピンポイントに医療を届けている感覚」と述べられたことに驚きました。

この言葉は、地域医療といった、広く解像度の曖昧な言葉を用いず、患者さんの顔が分かる関係性を意識しているが故の発言なのでしょう。

価値判断の押し付けになっていないか

また、「医師は価値判断を押し付けているのではないか」と常に自他に問い続けられる姿勢が印象的でした。

私はこの問いを、医療者は、救急外来でのトリアージなどさまざまな場面において無自覚に価値判断を行うことに慣れ、患者さんの終末期では同様のことをしてしまっているのではないかと捉えました。

ACP(Advance Care Planning)は、教科書的には将来の医療及びケアについて、そのご家族や近しい人、医療ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みです。

死という現象に向き合うことは、患者さんによって、時として医療者が誘導しなくてはいけない場合もあります。ただACPにおいて本人による意思決定支援と言いながらも、多少の誘導を孕んでいる可能性があることを忘れてはならないと河原医師から学びました。

尊重というキーワード

河原医師は、キーワードとして「尊重」という言葉を挙げました。人生のキーワードでもあり、在宅医療に従事する上で、相手にも自分にもこの言葉を大切にしたいと説明。たとえ肉親であっても、その人自身のことは完全に分かり得ないと感じるからこそ、相手のことを1人の人間として尊重し、その人の人生の”落としどころ”をともに探っていく。そして、個人だけではなく、家族、地域全体の”落としどころ”を探っていくことが在宅緩和医療医としての仕事だ、というメッセージを受け止めました。

第二部 河原医師×安井医師 「在宅医療における意思決定支援」

第一部に引き続き、岡部医院仙台 院長の河原医師と、河原医師を”正統派ストロングスタイル”と表現するTEAM BLUE代表の安井医師とで、第一部の講演を振り返りながら、現代の在宅医療及び終末期医療に関する問題に切り込んでいく対談となりました。

ACPへの危惧と臨床のパール

まず、河原医師が「困っていることは何か、しっかり聞くことを忘れて欲しくない」と強調されていることが心に残りました。

医療は、患者さんの問題を解決する一つの手段ではあります。ただ全てが医療で解決するわけではありません。その上で、こんなはずではなかったという最期になって欲しくないと願うからこそ、この想いがあると河原医師は言われます。

そのために「あなたに対して僕は逃げないというスタンス」を取り続けること、そのためにコミュニケーションを疎かにしないと話されました。

安井医師は、講演会を受け「治療の選択肢がある患者さんでは、医療者も患者さん側も戦い続け『なければならない』一方で、終末期に差し掛かったことを医療者と患者さん側が共有された時、じゃあどうしようっていう価値判断にシフトされていく」と終末期の現場を分析。

お二人はともに、それぞれの現場の感覚を踏まえ、昨今取り上げられるACPは死に場所をどこにするかにフォーカスされがちだと危惧されていることが伝わりました。

自分らしくどう生きるかをどこまで支えられるかにおいて、

「何がしたいかではなく何が嫌なのかを選んでもらう方がその人の本質的な価値観に入りやすいのではないか」といった、具体的なパールも語られる場となりました。

キャリアパスと在宅医療

対談ではこうした在宅医療に関するキャリアパスもとりあげられました。

「キャリアを選び自分で作っていく中で、上手くいかない不条理の中で生きていかないといけないと悩む若手もいると聞きます。その不条理とうまく付き合うバランス感覚を身につける方法は何かありますか」と安井医師から河原医師へ質問されました。

河原医師は、わからないと笑みを浮かべながらも、「最短距離でいくことは違う」とまず返答。良質な在宅医を養成していくためにどうしたら良いかという質問に対しても同様に、

「長くやるしかない」と答えました。

「顔の見える関係だけではダメで、顔の見えてかつ信頼できる関係である必要がある、だからこそその信頼関係を築くという点で、長くやり続けることが大切だ」と説明する河原医師。

仙台というフィールドに根を張り、自宅で最期を過ごしたいという患者さんと数十年向き合ってきたからこそ言える、重みのある言葉だと感じました。

対談の最後、安井医師は「2040年から2060年にかけて我々は経験したことのない人口減少と高齢化に直面します。その社会において要求されるニーズは今と変わってくると予想されるからこそ、医療者として、経営者としてもいち早く対応し、スペシャリストとしての医療者教育をアレンジする必要があります。そして、その医療職の方達がすり減らず、長く続けていけることで、これからの良質な在宅医療が支えられていくと感じました」と締めくくりました。

まとめ

自宅で最期を過ごしたいという患者さんと数十年向き合ってきた河原先生の言葉は重く鋭く、患者さんから逃げず対話を通じて向き合う、医師としての当たり前の立ち振る舞いの重要性、そして続けることの必要性を改めて感じました。

また、AHCのオープン講座を主催するTEAM BLUEの代表である安井先生からは、今後起こりうる人口減少及び超高齢化社会に対し、ニーズが増えると予想される良質な在宅医療を社会に提供するため、医療者に対して、いかにより良い教育を、いかに敷居を下げて提供するかに注力しているかを理解しました。

患者さんを、そして患者さんを取り巻く環境を尊重し、対話を通して向き合っていくための”問い”が在宅医療という地域に根付く医療のために重要と実感したセミナーでした。

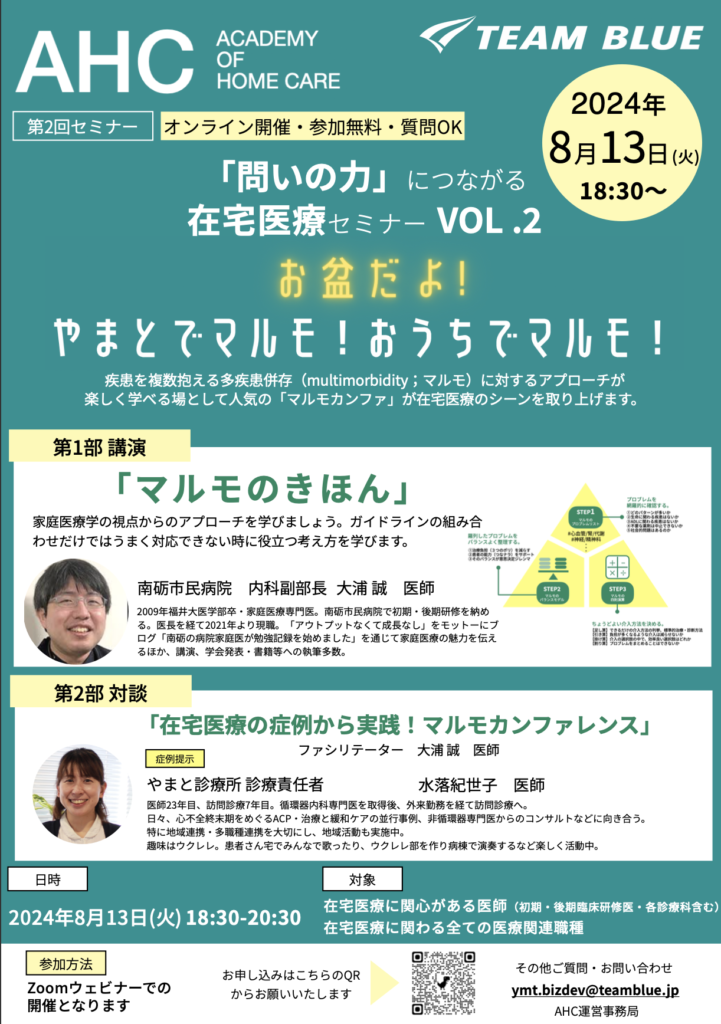

次回予告

2024/8/13(火) 18:30-20:30 「お盆だよ!やまとでマルモ!おうちでマルモ!」

セミナー内容:疾患を複数抱える他疾患併存(マルモ)に対するアプローチが楽しく学べる場

として人気の「マルモカンファレンス」が在宅医療のシーンを取り上げます。

開催場所 :zoomによるオンライン開催

対象 :在宅医療に関わる、もしくは今後関わりたいと考えている全ての医療関係職種

詳細は以下のポスターより確認してください。

申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8peGmi0uHv_d2Vbuxt13fU8Wi2JR2l_A9mWy-lOvJSeFWA/viewform

コメント