2025年1月17日(金)、北海道にて「地域緩和ケア研修会(仮)」が開催されました。

本研修会は道内の緩和ケアの充実を目的とし、毎月1回の学びと相談の場を提供することを目指しています。

同日は、「仮」であった研修会の正式名称も、会場とオンラインの投票により決定。

DOSANKOology-どさんこロジー

北海道への愛がこもる名称に多くの人気が集まりました。また、研修会は、現地とオンラインがインタラクティブに意見交換が行われる生き生きとした場になりました。当日の様子からいくつかトピックスを紹介します。

事例検討|大腸がんの意思決定支援

済生会小樽病院 精神科・腫瘍精神科・緩和ケア内科の菊地未紗子先生より事例が提示され、緩和ケアチームの専門性について議論が深められました。

同院の方針として、現在、一定の条件を満たすと認知症ケア・緩和ケアチームのスタッフが患者さんに緩和ケアの紹介を行います。多くの病院のように主治医からのコンサルトで緩和ケアの紹介を始める形に比較し、より患者さんの状態や希望に対応できる効果が期待されます。

一方で、主治医によって治療方針も大きく異なるなかで「専門チームとしてベストのサポートとは」という問いがたてられました。

「支持チーム」である緩和ケアチームは主治医の方針をどのようにサポートしていくか?

掲示された事例は、本人が「まだ長く生きられる」認識で、治療に耐えうる体力の持ち直しに向けたリハビリを頑張る中、主治医からは積極治療の開始がなかなか指示されなかったケース。体力は改善したものの主治医の診療は1か月おきだったため、治療再開を主治医に伝えたものの「転移もあるのでリハビリ継続の指示」が出て。。。

このような時、患者さんが自分の状況を受け入れるサポートをしながら主治医の方針にどのように伴走していくのか?

同じような症例があったとき、次の自分はどう行動するか

緩和ケアなので主治医の治療方針に関してはスペシャリティ領域を超えている。我々ができることとしては

さまざまな問いと意見が出る場となりました。

バックベッド不足への対応を

ディスカッションでは特に、在宅緩和領域において現在、各地でバックベッドが不足している実態が各医療機関から指摘されました。

これについて、会場からは「後方支援登録をして地域ごとの情報交換を行っている」といった旭川の事例などが共有されました。また病院側からクリニックに連携を申し出る場面も見られ、リアルタイム開催ならではの連携推進という実りにもつながりました。

開催概要・運営主体

日時: 2025年1月17日(金)

参加方法: ハイブリッド(現地:アスティ45 12F ACU/札幌市)

- 第1部(18:30〜): 研修報告「専門家がいない施設の緩和ケアの質をどう高めるか」 + 最新のトピック(木澤義之)

- 第2部(19:00〜): 施設紹介

- 第3部(19:30〜): 事例相談

参加費: 無料

主催:令和6年度 厚生労働科学研究費補助金

地域における効率的・効果的な緩和ケア専門家へのコンサルテーション体制整備のための研究班(研究代表者:木澤義之)

問い合わせ先:筑波大学医学医療系緩和医療学 Tel:029-853-331

***

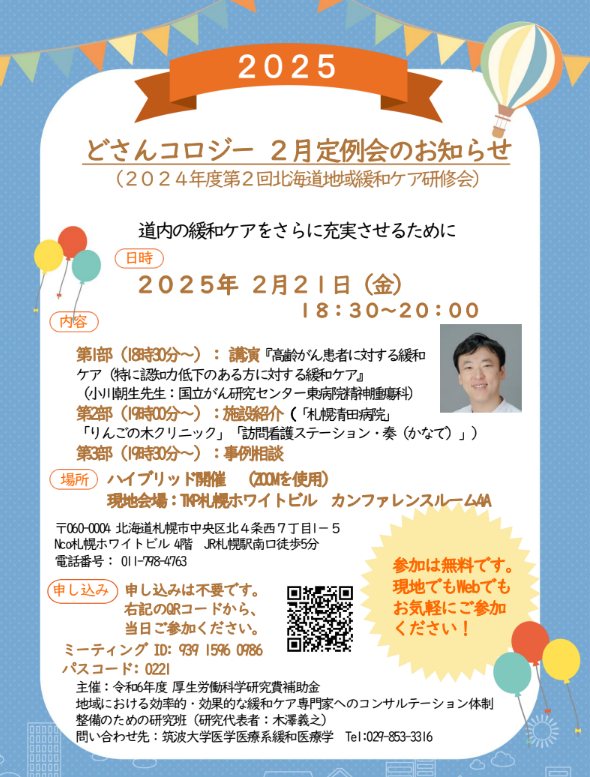

次回の研修会は2月21日です。今後のDOSANKOlogyにご期待ください!

※詳細はこちらからもご確認いただけます。

https://fb.me/e/67DomgifY

コメント