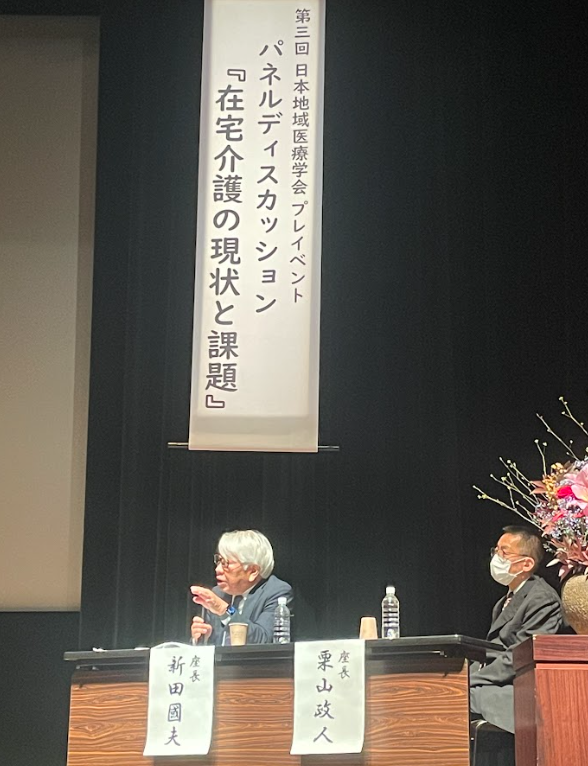

2024年10月19日(土)、南砺市民病院(富山)で市民公開講座が開催されました。本講座は、同年11月30日~12月1日に富山国際会議場で開催される「第3回日本地域医療学会」のプレイベントとして実施されたものです。講演やパネルディスカッションを通じ、在宅介護の現状を市民と専門職がともにし、地域でともに生きるあり方について気づきを得る機会となりました。

講座紹介

開会のあいさつを務めた同院の清水幸裕院長は、「可能な限り在宅で療養できる社会への転換が求められています」と講座を開催する背景を説明。「皆さんと一緒に多くのことを学び、共に考えていきたい」と呼びかけました。実際に、青栁寿弥氏(富山県立大学看護学部准教授)により認知症の方々への理解と共に生活することについて、基本的な関わり方やコミュニケーションの工夫が紹介されるなど講演では実践的な知識や経験が提供されました。

プログラムの詳細はこちらからご覧いただけます。

本記事では各専門職が知見を共有し、ディスカッションが行われたパネルディスカッションを特にご紹介します。

パネルディスカッション:「在宅介護の現状と今後の展望」

- 座長: 新田國夫氏(全国在宅支援診療所連絡会会長)、栗山政人氏(南砺市民病院副院長)パネリスト:

- 熊野義久氏(南砺市民病院診療部部長、医師)吉田裕美子氏(南砺市訪問看護ステーション所長、看護師)竹内嘉伸氏(南砺市地域包括支援センター主幹)出合一恵氏(居宅介護支援事業所さくら、ケアマネジャー)野原美和子氏(南砺市民病院医事課)

①「質の高い医療」と「生活者としての質(QOL)」

②家族とは何か

二つの観点から登壇者と会場の参加者に問いかけがなされました。

質の高い医療と生活者としての質

メッセージ:「胃ろうは単なる延命治療ではない」

新田氏は胃ろうに対してまず「単なる延命治療ではないが、現状延命治療の手段として認識されることも多いと指摘しました。一方で、胃ろうが高齢者のリハビリテーションにおいて有効であることも述べ、「誤嚥性肺炎や脳卒中後の回復に役立ちます。80代後半や90代の方でも、胃ろうで回復され、食事が可能になった方もいらっしゃいます」と実例を紹介。その上で「ただし放置しても回復はしない。リハビリがあってこそ意味を持つ」と強調しました。

「思いを尊重しながらの決定支援」

南砺市民病院診療部部長の熊野義久医師は、ご本人に対する家族の思いとして「そういうこと(胃ろうのようなこと)はしたくないという思いと、長く一緒にいたいという思いがせめぎ合うときがある」と述べ、「在宅医としては聞き、家族と話しながら家族の決定を支える」と診療の姿勢を示しました。また、南砺市訪問看護ステーション所長の吉田裕美子看護師は、「病院にいれば患者さん、生活に戻れば生活者として支える」と、病院と在宅の役割の違いにも言及しました。

新田氏はこれらのメッセージを受け、QOLの「LIFE」は3つのライフに訳されると紹介。

生命(life)の質

生活(life)の質

人生(life)の質

「命があるうえに暮らしと生きがいがある。一杯のコーヒーが大きな生きがいになることもある」とし、胃ろう含む医療技術が「生命」の観点だけでなく、生きがいや生活の質の観点でも考えていきましょうと呼びかけました。

「家族とは何か?」介護を考えるにあたっての問い

次に新田氏からは「家族とは何か?」というテーマが投げかけられました。各パネリストが考えを述べの家族像が浮かび上がりました。

- 出合一恵氏(居宅介護支援事業所さくら)

「利用者のこころのよりどころ、ご本人にとって必要な方」 - 野原美和子氏(南砺市民病院医事課)

「生まれたときから共に過ごし、互いにぶつかったりしながらも結局はいいなと思える存在」 - 竹内嘉伸氏(南砺市地域包括支援センター主幹)

「切っても切れない関係という一方で、もう縁を切るといった話も聞きます。家族だから、家族なのに、といった話に寄り添っていきたい」 - 吉田氏

「利用者さんと同じように苦しんだり。同じように幸せを分かちあっているひと」 - 熊野氏

「共感しともに考えるひと。肉親にプラスしこういったかたが『家族』に入ると広がりが出る」 - 栗山政人氏(南砺市民病院副院長)

「喜怒哀楽を共有できる間柄。その人を親身に考えている間柄」

新田氏はこれらの意見を受け、「今日は在宅介護という講座の趣旨のもと、家族の話をしてきた気もします」と述べました。

続けて、日本では介護の話題になると家族の話になる傾向が大きいこと、欧米などは介護の話をしていても家族の話にならないと説明。その理由を、「個人が確立している」と表現し、「人生において家族はもちろん大事で、そのうえで個人がどう生きるか、それを今後も皆さんと考えていきたいと思います」と締めくくりました。

まとめ

閉会の挨拶は同院副院長の品川俊治医師が行いました。講座を通じて共有された知見を今後活かしていくことの重要性に触れ、地域共生社会の実現に向けたきっかけに、と呼びかけがなされました。

地域の人々が医療従事者と共に学び、意識を共有する場となった一日。地域医療の発展に向けた取り組みが「第3回日本地域医療学会」でもさらに深められていくことが期待されます。

(編集部 香西杏子)

第3回日本地域医療学会 開催概要

- 会期:令和6年11月30日(土)・12月1日(日)

- 会場:富山国際会議場(富山市大手町1-2)

- 学会長:清水幸裕(南砺市民病院長)

〈学会テーマ〉

未来に羽ばたくサスティナブルな地域医療

〜質の高い医療で地域を包み込む〜 - 申し込み期日:10月31日

その他詳細は下記リンクからご参照ください。

https://www.jach.or.jp/3gakujyutu/

南砺市民病院市民公開講座 開催概要

- テーマ: すべての人が互いを認め合う「共生社会」の実現に向けて 〜在宅介護の現状と今後の展望〜

- 開催日: 2024年10月19日(土)

- 時間: 13:00〜16:30(開場 12:30〜)

- 会場: 井波総合文化センターメモリアルホール

〒932-0231 富山県南砺市山見1400 - 参加費: 1000円(高校生以下は無料)

- 特別講演 講師: 紺野美沙子氏(俳優・朗読座主宰)

- 1980年、慶應義塾大学在学中にNHK連続テレビ小説「虹を織る」のヒロイン役で人気を博す。その後、俳優として数々のドラマや舞台に出演。UNDP親善大使として国際協力の分野でも活動中。

コメント